在菏泽学院美术馆的玻璃展柜里,张海同的《黄河赋》楷书长卷静静舒展,青铜色的刻痕在灯光下泛着幽光。这位菏泽市政协委员、书法教授,用廿八载光阴在传统与现代的碰撞中架起文化桥梁,以政协委员的担当、艺术家的敏锐、教育者的情怀,让千年书法在鲁西南大地上澎湃着永恒的生命力。

履职担当:架文化桥梁展委员风采

“当孩子们只会用拼音打字,却写不好永字八法时,我们的文化根基正在动摇。”2021年政协会议上,张海同与曹钰委员联名提交的《推进中小学书法进校园》提案,如石破天惊。调研数据触目惊心:菏泽仅12%的中小学开设书法课,专业师资缺口达83%。

他提出的"高校+书协+基地"三重解决方案,推动菏泽建立"书法教育云平台"。如今,300名书法教师通过平台接受培训,12万中小学生参与"云端习字"项目。2024年,他提交的《成立菏泽学院书法学院》提案,以"43名毕业生考研率18.6%,第二届50人升学10人"的数据支撑,推动书法专业升级为独立学院。

碑帖交融:从乡间墨香到国际舞台

张海同的艺术之路始于童年砚田。11岁为乡亲书写春联时,老支书摸着他冻红的小手说:"这娃的字里有股子韧劲。"这份韧劲,让他在聊城大学书法教育专业苦读四年,更在而立之年叩开中国书坛的大门。

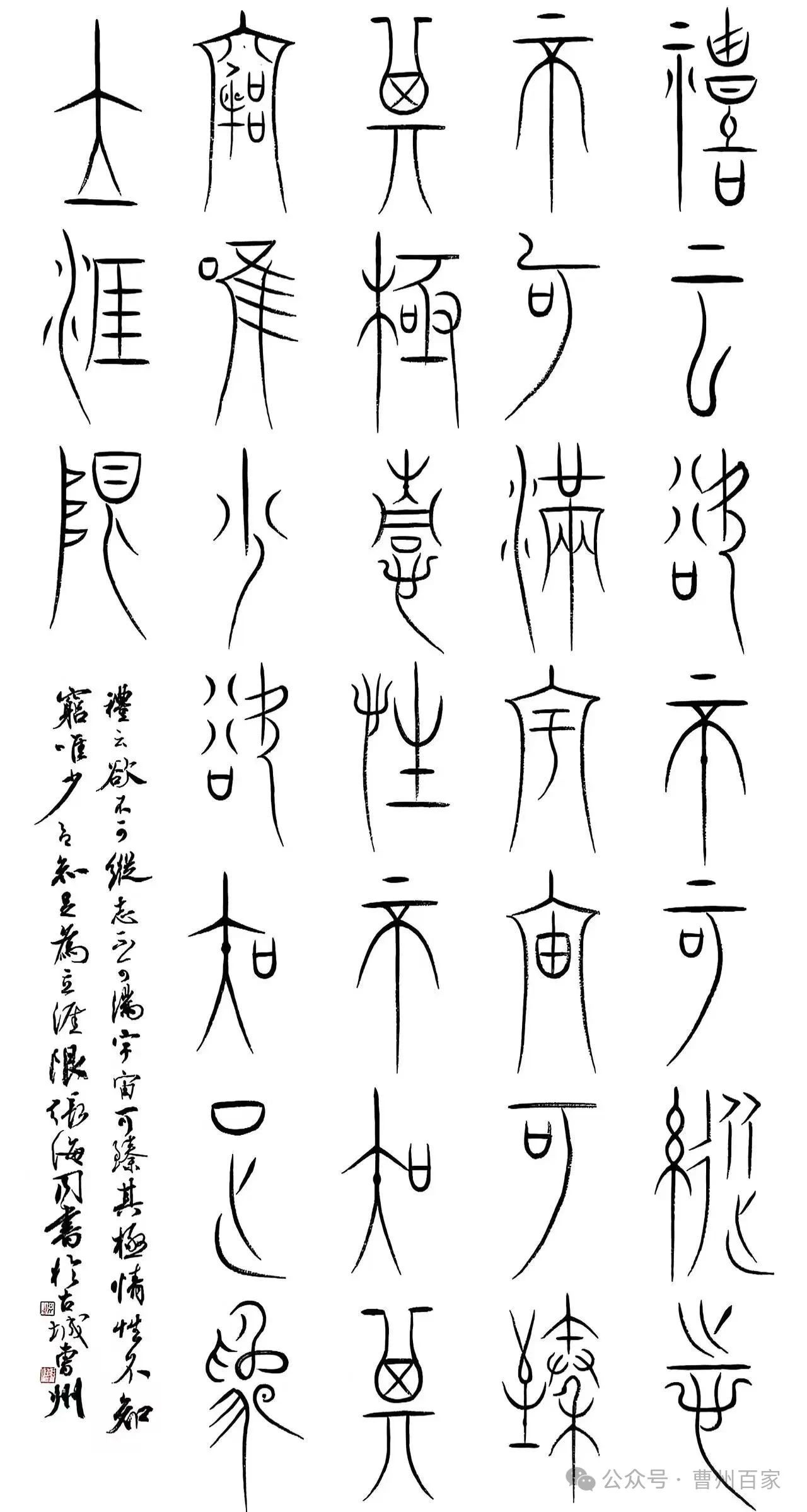

他的篆书作品《论语选录》获全国首届篆书展二等奖,评委点评:"运笔明快传神、浑穆大度,得金文之神韵,具时代之气象。"2010年入展西泠印社国际篆刻选拔赛,成为少数兼擅书刻的全能艺术家。2018年出版的《中国书法实践教程》,首创"毛笔为体,硬笔为用"教学体系,其成果被编入普通高等教育“十一五”国家级规划教材《书法教程》(硬笔版)。2024年1月,菏泽市教育系统书法家协会成立,他当选为首届主席。

育才树人:播撒书法种子培育文化根脉

在菏泽学院书法系,张海同创建的"三位一体"教学体系成效斐然。专业技能强调"五体兼修",文化素养开设《文字学》《书法美学》,社会责任通过"书法五进"践行。近四年培养6名硕士生考入上海大学等名校,学生屡获全国学生书法篆刻展奖项。

在社会教育领域,他指导创办的力云书法学校创新"激发兴趣、软硬兼施、因材施教"方针。学员500余人次在全国省市赛事获奖,其中一名学员获"书法报全国海选大赛"金奖。2019年启动的"每周一字"公益讲座,在菏泽市图书馆连办52期,吸引2万人次参与。

文化创新:让古老艺术焕发新生

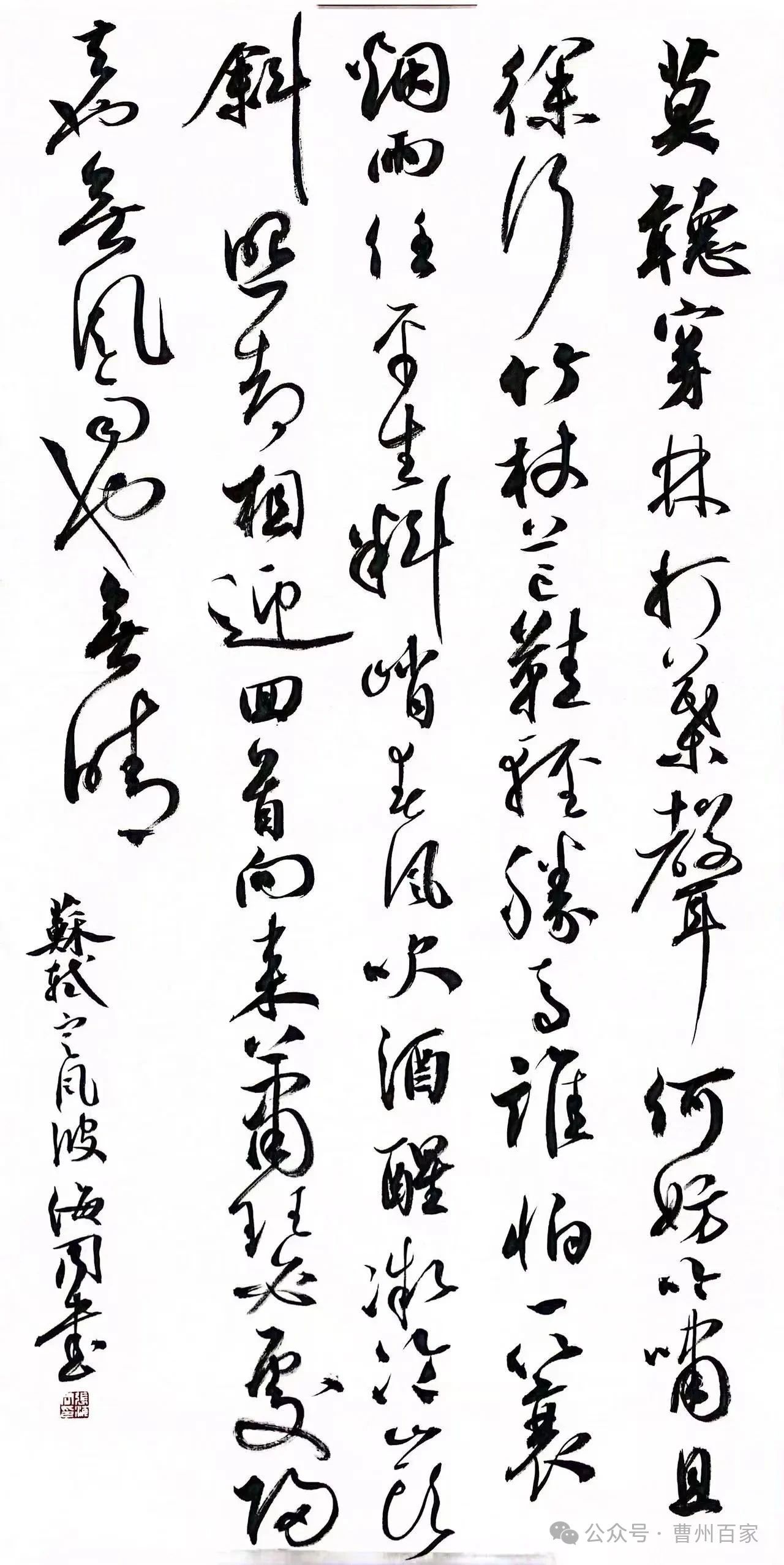

面对数字化浪潮,张海同提出"非遗书法活化工程"。2024年,其书法与"曹州刻铜"结合的文创作品《黄河赋》入选山东省优秀民间工艺作品展。他更将书法植入城市肌理:在李荣海美术馆题写诗词碑刻,为曹州刻铜非遗工坊设计篆书标识,使"书画之乡"拥有可视化文化地标。

从金石刀笔到城市文化设计,张海同始终践行着"意与古会,风规自远"的艺术理想。正如他在"砥砺前行"教师作品展序言中所写:"真正的书法家,既要做传统的守灯人,更要当时代的摆渡者。"在笔墨与时代的交响中,这位文化摆渡人正以政协委员的担当,书写着自己的传奇人生。